澎湃新闻记者 郑诗亮

沈迦(章静绘)

1861年出生在英国的苏慧廉(William Edward Soothill)可谓“奇人”,他既是千里迢迢来中国传教的传教士,也是一名专注于中国典籍译介研究的汉学家,还是一位以一人之力在中国创办教堂、学校和医院的实干家,并在晚年成为牛津大学教授。然而,时至今日,我们对苏慧廉的了解依然十分有限。沈迦先生长期关注传教士视角下的中国近代史及中西文化交流,专注于搜集苏慧廉相关史料,并于2012年完成《寻找·苏慧廉》一书。最近,此书即将由三联书店推出修订本。沈迦接受了《上海书评》的采访,谈苏慧廉其人其事,并延伸至他对中国近代文明发展及中西文化交流的影响。

苏慧廉画像

您的《寻找·苏慧廉》出版已近十年。能否请您谈谈,您是怎么想到写这样一位人物的?

沈迦:一个非常重要的原因是,苏慧廉是一位来到我家乡温州传教的传教士。我祖母是一名很虔诚的教徒,她去的那座城西教堂,就是苏慧廉当年兴建的教堂,今天已经成为浙江省文保单位,也是温州的重要文物。这座教堂最初是由苏慧廉之前一任传教士李华庆建的,规模很小,同时也用作李华庆自己的住宅。1884年,温州发生甲申教案,教堂被毁,重建工作由苏慧廉主持,1898年重新建成。这座教堂对晚清时的中国都是有一定影响的,因为规模很大,在整个浙南都可以算是最大的教堂。我小时候随祖母去教堂,对其中六根黑色的柱子留下了深刻印象,因为与中国传统建筑的红色柱子不一样。听老人说,这些柱子都是从英国运来的,那时还没有改革开放,我身边是看不见外国人的,英国对我来说更是个遥远的地方。我当时还想,既然没人能去英国,这些柱子怎么能从英国运来呢?这是苏慧廉带给我的第一次冲击。

温州城西教堂

我大学毕业后在《温州日报》做编辑,迎接千禧年时,报社要做一个总结温州过往百年的专题,我想找两张温州的老照片。有人告诉我,温州图书馆藏了两本外国人写的书,书中有温州最早的照片。这两本书就是苏慧廉与太太路熙的回忆录,是考古学家夏鼐在北京买到之后捐给温州图书馆的。看到书中的老照片,我脑中闪过一个念头:教堂会不会就是这个外国人建的?这是苏慧廉带给我的第二次冲击,而且跟小时候的记忆挂起钩来了,从此我开始关注苏慧廉,并留心收集相关材料。可惜,当时整个温州对他的介绍极其稀少,不过区区几百字。

2005年,我去了加拿大,空闲多了起来,而且我家住在不列颠哥伦比亚大学附近,学校图书馆的藏书非常丰富,还有个专门的亚洲图书馆。那段时间我每天都去看书,发现很多原来不知道的资料,眼界大开。我突然想起了苏慧廉,想要利用国外的材料“打捞”这个人,当时是2007年,我下定决心,要发掘一个别人所不知道的苏慧廉。2012年是我祖母的一百岁冥诞,我完成了这本书,算是献给她的一份礼物。

您可以谈谈苏慧廉对近代中国思想、文化发展的意义吗?

沈迦:今天我们可以说,苏慧廉是汉学家,是大学校长、牛津大学教授,但他首先是个传教士。晚清、民国时有成千上万的传教士从欧美来到中国,苏慧廉是这个群体当中的一员。关于这个群体对中国所做的贡献,以及今天怎么评价他们,学术界基本已有公论,不管是建学校建医院,还是办出版办慈善,以及把西方的观念传播到中国,传教士群体对整个中国近代化的推进,是要给予积极评价的,这里我也没必要展开讲,只讲讲苏慧廉跟这个群体不一样的地方。

烟台条约签订以后,温州开埠,成为通商口岸。正是因为这样一个时代背景,苏慧廉的前任李华庆才会被派到温州来。也正是因为李华庆年纪很轻就去世了,苏慧廉才会被派来。这中间有偶然也有必然。而在来浙江的传教士群体中,苏慧廉是一个特别能干的人。他的热忱、交际能力与办事能力都是卓越的,使他可以独自在温州打出一片天地。

首先,他是个天赋极高的人,他没有读过大学,只受过中学教育。他来温州之前,对汉语的理解很有限,就在牛津上了几天短期培训班。但他来温州半年之后就能讲温州话——温州话是极其难学的,今天大家已经有了这么多现代化的学习工具,但我几乎没有见过任何一个母语不是温州话的人半年就能学会的。可能有人怀疑这个记载的真实性,我们不妨换个角度来思考,在那个年代,苏慧廉要是坚持讲英语,是不可能成功传教的。当时的温州百姓连官话都不会讲,只讲土话,而且也没人给苏慧廉做翻译。他必须学会温州土话,才能跟百姓交流。

其次,苏慧廉的办事能力极强。我前面讲到的教堂规模之大,今天依然会让你觉得很宏伟,这是1884年在苏慧廉手上重建的,设计图是他画的。他1861年出生,当时只有二十三岁。这么一个年轻人,不仅能画教堂的设计图,还能主持、监督整个工程,直到最终建成。这个教堂历经百年,至今保存完好,足以说明苏慧廉的能干。而且苏慧廉还独自一人在温州开西式医院、办西式学校。他把一位受过正规医学教育的同事动员到温州来,做了温州第一位专职西医,建起了温州第一座西式医院——定理医院,这也是整个浙南的第一家西式医院,让当时的浙江民众第一次知道了西医的作用,感受到了阿司匹林的神奇效果。他也是温州第一所西式中学的创建者。1902年左右,他从英国把一位年轻的教育学硕士请到了温州,来当他创办的学校的校长。这个人扎根在温州,待了二三十年,给当地的教育事业带来了巨大影响。这其实也促进了后来整个温州官办学校的转型。尽管当时的中国中央政府也在推动各地学校向西式学校转型,但是具体到每个城市,总要有个参考的“模板”,并且要让当地的人们看见实实在在的好处:学生在学校里学会讲英文,毕业之后能去海关找到好工作。虽然当时苏慧廉办的学校的名字今已不存,但是受他影响,后续兴起的众多学校,也一直留存到了今天。

定理医院

这些都足以说明苏慧廉的能干。如果当时到温州来的不是苏慧廉,那么整个城市的发展可能就会延后十年二十年。今天我们常常谈到传教士对近代中国文明发展的影响,苏慧廉可谓以一人之力推动了温州的近代化。

具体到苏慧廉在汉学方面的贡献,能请您谈谈吗?

沈迦:事实上,苏慧廉家境贫寒,在英国本土没有受过良好教育,完全靠自学,他是一个极其勤奋的人。前面我谈到,苏慧廉的温州话非常好,可能有人会怀疑我有所夸大,当时又没有录音、录像,何以证明呢?其实他留下的一部著作,就是最好的证据:新约《圣经》的温州方言译本。目前,只有剑桥大学图书馆藏有这个译本的全本,可以说是孤本,其他图书馆——如大英图书馆——收藏的都是节本。他译这本书怀着实用目的,如果不把《圣经》译成温州话,普通百姓是听不懂的。我父亲是做方言研究的,与著有《温州方言志》的语言学家郑张尚芳先生是老朋友。苏慧廉的《圣经》译本是用拉丁文记录温州方言,我父亲又花了三年时间,用温州方言把这部《圣经》译了回来。他感叹说,苏慧廉记录的温州方言是极其准确的,并且是城里人的“雅言”,语音不同于乡下人。这个译本等于保存下来的一块温州方言的语音活化石。我们不妨想一想,在那个年代,苏慧廉该是多么的勤奋,又有怎样的天资,才能完成这个译本。

后来,苏慧廉离开温州,去了山西,又把《论语》译成了英文。而且最不可思议的是,他用将近二十年的时间,编了一部佛教术语词典,至今为止,仍然是西方人研究佛教的参考工具书之一。一个基督教的传教士为英语世界的佛教研究做了很大贡献,确实很让人感慨。我在台湾地区还看到了这部书的一个版本,是星云大师号召他的信众捐款影印的。

您写作《寻找·苏慧廉》挖掘了很多新的史料,能谈谈是怎么做的吗?

沈迦:基本上是依托国外的材料。一个重要的发现是,2007年的时候,我联系上了循道公会。有一次我偶然在谷歌上搜了一下这个组织,发现虽然已经过去了几百年,这个组织今天竟然还在,而且还叫这个名字。我发了一封电子邮件过去,询问能否查阅当年循道公会保存的苏慧廉档案,他们回复了我,给了我授权书。循道公会的档案保存在伦敦大学图书馆里,但这些档案是属于教会的,不是公共档案,必须得到循道公会的授权书,才能入内查阅。我为此专程去了两次英国,读到了大量第一手档案,包括苏慧廉当年写给循道公会总部的信、总部给他的答复,等等。此外,苏慧廉的女儿,那位名作家谢福芸,把父母的一些信件捐给了伦敦大学。这些信件是最重要的资料来源。加拿大的图书馆真的非常好,而且作为英联邦国家,可以让我很方便地查阅英国政府的各类档案、公文、政府报告,还有重要的报刊——如《泰晤士报》——的全文。

苏慧廉离开温州之后的经历,能请您谈谈吗?

沈迦:他离开温州之后,去了山西做大学校长。他本来还打算回英国筹款,在中国办一所更大的大学,因为一战爆发,没能成功。一战结束以后,他返回牛津大学教书,还成了费正清的博士生导师。他和夫人路熙最后合葬在了牛津。路熙比他大五岁,当时的英国传教士中这种妻子更年长的情况很普遍。他们的爱情是很感人的,在他们自己的回忆录中留下了记载。苏慧廉是独自先到温州的,当时他们已经订婚了。传教士群体有一个特点,教会更喜欢把夫妻而不是单身汉派到国外去,因为这样更稳定。

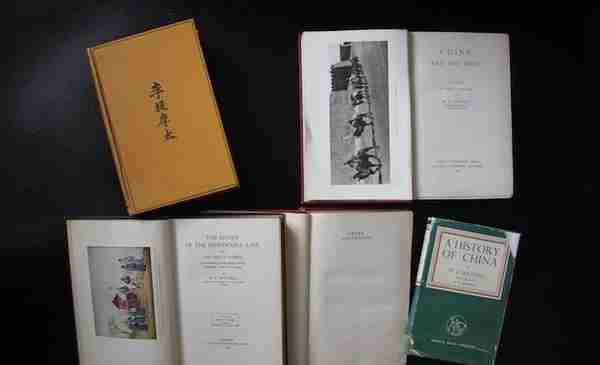

苏慧廉在牛津期间的著作

苏慧廉走得比较匆忙,没来得及好好筹办婚礼,因为他的前任李华庆突然去世了。他1882年到了中国,1883年1月去了温州,本想先安顿下来,等到把当地的情况摸熟之后,再把未婚妻接过来。没想到紧接着就是1884年的甲申教案,李华庆留下的教堂和他自己的住宅都被烧了,他只能仓皇逃到上海,给人在英国的未婚妻发电报。

路熙在回忆录中记载,苏慧廉在电报中对她说,你不要来中国了,我筹划中的家都烧了,温州还能不能再去也不知道。而她收到电报时正在跟苏慧廉与自己的家人告别,当时出趟远门是件大事,何况是到中国来,两边的家人都在为此做准备。这里需要提一下,路熙的家境比苏慧廉要好不少,她的父亲是一个矿场主,而苏慧廉则是贫寒子弟出身。路熙说,她如果不去中国,苏慧廉就什么都没有了。在这样的背景下,路熙从英国出发,坐了三个月的船,1884年底到了上海,与苏慧廉在九江路的圣三一教堂里完婚。我这次修订《寻找·苏慧廉》,才在英国的档案里查到他们的结婚登记表,而且还查到了,他们的证婚人之一是大名鼎鼎的傅兰雅。此后他们去了宁波,因为循道公会的中国总部在宁波,再从宁波又回了温州。

路熙是辛亥革命以后发生北京政变时才离开中国的,她在回忆录中说,自己在中国的经历,从动乱开始,以动乱告终。回忆录的最后一句话是:“别人问我,你的一生值不值得?”路熙其实就是一位普普通通的英国女士,可是她的一生跟我们竟然发生了这么多的关联,某种意义上,她把最好的年华献给了中国。

路熙

刚刚您提到好几次发生在温州的教案。您研究晚清传教士,对当时的教案也有深入研究,能请您谈谈这方面的情况吗?

沈迦:晚清的教案发生得很频繁,不止在苏慧廉所处的年代、所在的城市,可以说,这不是一个时期、一座城市的问题,而是只要有外国人、有教堂的地方,就会发生教案。某种程度上,中国发生教案的频繁程度高于其他国家。传教士不单是到中国这一个国家来,而是遍布世界各地,譬如也会去印度,这是一个全球化的概念。这种现象的产生,跟当时中国的社会制度、文化观念自然是密切相关的。今天常有人把教案当成民众跟洋人之间的对抗,其实不然,这只是表象。它的背后还有两股力量:一股力量是地方士绅,一股力量是地方政府。这两股力量在暗,民众跟洋人在明,明处这两股力量发生冲突时,政府往往还扮演着调解的角色。把这四者之间的关系梳理清楚了,才能明白教案发生的真正原因。

撇开宗教情感,从社会学的角度来梳理的话,我觉得教案在中国,特别在晚清,发生得这么频繁,并且不断蔓延开来,一个很重要的原因就是,新学或者西潮进来之后,冲击了中国原来的社会结构,特别是冲击了原来以士绅为中心的社会结构,所以教案越到社会底层往往发生得越多。晚清的地方士绅既是当地的道德领袖,又处在权力中心,这种模式已经在中国延续了千年之久。突然出现洋人这股外来力量要冲击这种结构,士绅本来是可以抵挡的,问题在于,这股力量的背后竟然有政府,这就复杂了。当时的政府处在一个非常尴尬的位置,因为洋人是有条约保护的,政府的层级越高,越怕洋人。表面上地方政府要遵守条约,保护洋人,事实上又要照顾士绅的利益,因为地方官员本身就是士绅,不少官员其实也很厌恶洋人。这就形成了一种非常扭曲的状态,底层民众觉得地方官员能够代表自己的利益,其实并非如此。

这样一来,既给了很多士绅上下其手的机会,也纵容了不少别有用心的底层教徒。教徒是不可一概而论的,其中既有信仰虔诚的人,也有劣迹斑斑,在外面犯了罪,为了躲避官司,逃到教会来的人。举个例子来说,地方士绅想处罚本地一个仗势欺人的教徒,他可能会跑到教堂里寻求庇护。地方士绅一看,这还了得,于是把矛头指向洋人。矛盾一旦扩大,惊动洋人领事,他们不会与地方政府纠缠,只会向上交涉,一旦找到总理衙门,中国政府自然不敢得罪领事,只会将地方官员免职来息事宁人。那些劣迹斑斑的教徒一看,就更加肆无忌惮了。某种意义上,这就是很多教案的导火索。过去这些年来对教案的研究,不少还停留在意识形态这个层面,缺乏对基本的社会结构细致、深入的讨论。我们更应该思考,为什么很多小问题演化成了大冲突,要把其中复杂的互动、博弈关系弄清楚。

胡适与苏慧廉的交游是您的一个重要发现,能请您谈谈这个发现的过程吗?

沈迦:这也是一个偶然的发现。我查考资料时,发现苏慧廉是英国派到中国来处理庚子赔款退还问题的庚款代表团成员之一,这个代表团的中方成员就是胡适。其实,胡适在日记中对此事有记载,但是没用“苏慧廉”这个译名,被大家忽略了。我后来读了谢福芸写的那本《名门》,号称是小说,实则是记载真人真事的回忆录,其中有相当多的篇幅提到一个跟她有很多交流的逻辑学教授,详细记载这个教授的言行,比如和她一起坐火车旅行。这个教授就是胡适。

英国庚款代表团

从年龄上来讲,胡适比苏慧廉小三十岁,与谢福芸则是同辈,更有共同语言。《名门》中有一章,就是写谢福芸跟胡适在火车上讨论上帝是否存在。当时胡适差不多四十岁左右,他二十多岁在美国读书时,曾对基督教非常感兴趣,还在日记中说想要收集各种方言的圣经版本,甚至有过一段即将去受洗的经历。当然,他本身不是信徒,认为上帝并不存在,而谢福芸自然认为上帝是存在的。他们在讨论时,苏慧廉正好从旁边经过,拍了拍胡适的肩膀,说:你要是不相信上帝存在,那你究竟是怎么来的?胡适与苏慧廉一路上去了中国各地考察,处理庚款问题;等到庚款问题处理完毕,胡适又和苏慧廉一起,沿着西伯利亚铁路一起返回英国。

胡适与谢福芸的友谊持续了很久。台北的胡适纪念馆存有胡适的全部藏书,我在其中查到了苏慧廉的著作,其中一本还附有谢福芸的一封信。他们两家的友谊一直保持到了最后。

责任编辑:韩少华

校对:张亮亮

上一篇

上一篇